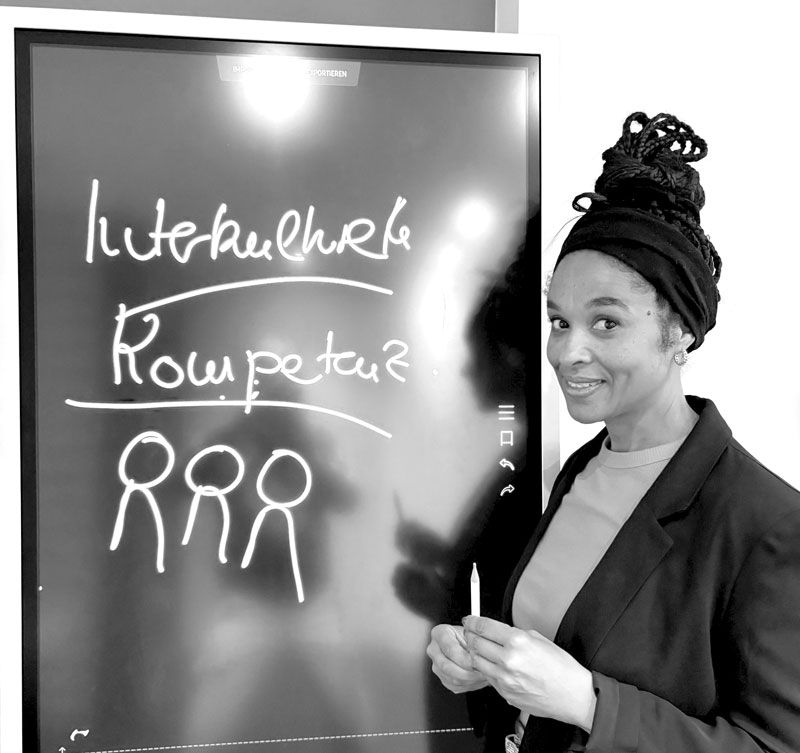

Interkulturelle Kompetenz

„Die Schuhe der anderen anziehen“

Jede dritte bis vierte Person in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. In Zukunft wird und muss das Land sogar noch vielfältiger werden. Ohne Zuwanderung geht in vielen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft schließlich schon heute nichts mehr, wobei Fachkräftemangel und demografischer Entwicklung oftmals nicht nur Schwierigkeiten mit der Bürokratie, sondern auch mit der hiesigen Willkommenskultur gegenüberstehen.

Klar ist: Nach Deutschland eingewanderte Menschen werden nicht nur auf dem Arbeitsmarkt gebraucht, sie sind natürlich auch potenzielle Kunden – unter anderem für den Küchenhandel.

Claudia Ekwuazi ist Dozentin an der Hochschule Hamm-Lippstadt im Bereich interkulturelle Wirtschaftspsychologie und hat sich als Trainerin auf interkulturelle Kompetenz spezialisiert. Im INSIDE-Interview spricht sie darüber, wie man Bewusstsein schafft für Vorurteile, Diskriminierung und Alltagsrassismus und wie die Sensibilität für andere Kulturen gefördert werden kann.

INSIDE: Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir in Deutschland auf Einwanderung angewiesen sind, wenn wir dem Demografie-Problem begegnen wollen. Bei dem Begriff geht es schon los – welcher Begriff ist denn der richtige? Einwanderung? Zuwanderung? Migration?

Claudia Ekwuazi: Alle drei Begriffe sind ohne Kontext erst einmal neutral, aber natürlich kann jede Person andere Assoziationen haben. Wenn man das Wort Einwanderung positiv konnotiert, bedeutet es, dass Menschen bleiben und integriert werden. Alltagsrassismus rührt aber von Angst vor Veränderung her. Menschen, die Angst davor haben, dass ihnen etwas weggenommen wird, fühlen sich beim Wort Einwanderung möglicherweise bedroht. Das Wort Zuwanderung wirkt dann etwas milder. Und der Begriff Migration hat etwas von Nomadentum, es impliziert nicht unbedingt, dass jemand bleibt.

„Alltagsrassismus rührt von Angst vor Veränderung.”

Dein Vater stammte aus Nigeria, per Definition hast du Migrationshintergrund, obwohl du in Deutschland geboren bist und hier lebst. Wie fühlt sich das an, so betitelt zu werden?

Anfangs fand ich den Begriff völlig in Ordnung, ich verwende ihn teilweise auch. Mittlerweile hat er allerdings einen etwas negativen Beigeschmack. Bei Menschen mit Migrationshintergrund denkt man selten an die französische Kunstlehrerin oder den US-amerikanischen Ingenieur, sondern eher an einkommensschwächere Familien, vielleicht aus einem prekären Milieu.

Du bist Kommunikations- und Verhaltenstrainerin, Dozentin an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Spezialisiert hast du dich auf interkulturelle Kommunikation. Wie kam es dazu?

Studiert habe ich vor vielen Jahren Außenwirtschaft. Das hat einen internationalen Aspekt. Den habe ich aber natürlich auch von Geburt an, da mein Vater Nigerianer war und meine Mutter Deutsche. In meinem früheren Job als Marketingleitung und Leitung Produktentwicklung hatte ich ebenfalls mit anderen Ländern und Kulturen zu tun. An die Hochschule bin ich dann für den Studiengang Interkulturelle Wirtschaftspsychologie gekommen und habe zusätzlich eine Ausbildung zur Verhaltens- und Kommunikationstrainerin gemacht. Wie wichtig das Verständnis für andere Kulturen ist, merke ich immer wieder in Gesprächen. Selbst in meiner Bubble höre ich Menschen Dinge sagen, die man heute einfach nicht mehr sagen sollte.

In deiner Kindheit war das, was du Alltagsrassismus nennst, noch allgegenwärtig.

Das N-Wort war in meiner Schulzeit noch ganz normal, und für mich war das schlimm, wenn es – auch von Lehrern – gesagt wurde. Das war früher. Die Welt verändert sich und inzwischen sollte das jeder erkennen und nicht einfach alles weiter so machen wie in der Kindheit. Es geht darum, diese Wörter irgendwann einmal komplett zu eliminieren. Gerade wenn jüngere Menschen sie nutzen, finde ich das darum schwierig. Ich musste aber lernen, Emotionen rauszunehmen und einfach zu fragen: Warum sagst du das?

Zensus: Zahlen zum Einwanderungsland Deutschland

Der letzte Zensus hat ergeben: Zum Stichtag 15. Mai 2022 lebten in Deutschland 15,6 Mio Eingewanderte, was knapp 19 Prozent der Bevölkerung entspricht. Unter den 15,6 Mio im Ausland geborenen Personen besaßen 40 Prozent die deutsche Staatsangehörigkeit. Das Geschlechterverhältnis unter den eingewanderten Personen ist nahezu ausgeglichen.

Gar nicht in der Zahl von 15,6 Mio enthalten sind in Deutschland geborene Menschen, deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind und die man ebenfalls als Personen mit Einwanderungsgeschichte definiert.

Die Mehrheit der Eingewanderten stammt laut den Zensus-Daten aus Polen (12 Prozent), der Türkei (9 Prozent) und Russland (7 Prozent). Schutzsuchende aus Syrien und der Ukraine machten jeweils 5 Prozent aus.

In vielen Fällen sind Äußerungen rassistisch, obwohl sie gar nicht „böse gemeint“ sind. Wie erkennen wir überhaupt, dass wir uns rassistisch verhalten? Wie können wir dafür sensibler werden?

Das ist gar nicht so einfach. Alltagsrassismus steckt tief in unseren sozialen Normen. Vorurteile sind in uns verankert. Natürlich auch in mir, denn ich bin ja auch in einer „weißen Welt“ aufgewachsen. Wichtig ist, immer wieder zu reflektieren: Wie denke ich in bestimmten Situationen? Wie reagiere ich auf Menschen mit unterschiedlicher Herkunft? Stelle ich diesen Personen dieselben Fragen wie deutsch gelesenen Personen? Was denke ich, wenn ich einen Namen nicht aussprechen kann und dieser mir fremd vorkommt? Mache ich mir die Mühe, die richtige Aussprache herauszufinden? Auch die Darstellung unterschiedlicher ethnischer Gruppen in den Medien sollten wir hinterfragen. In neuen Situationen werden wir sicherlich wieder rassistische Gedanken haben. Helfen kann, sich ihrer immer wieder bewusst zu werden.

Oft fehlen auch die positiven Erfahrungen, weil wir nicht häufig engen Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturen haben.

Genau. In der Wissenschaft spricht man von der Kontakthypothese. Wir sollten versuchen, in Kontakt zu kommen. Vielleicht werden wir auch mal negative Erfahrungen machen, aber dürfen uns auf diesen nicht ausruhen und trotzdem weiter in den Kontakt gehen und vielleicht so auch tolle Erfahrungen machen.

Wo hat Alltagsrassismus eigentlich seine Wurzeln?

Das geht tatsächlich noch zurück auf den Kolonialismus, der seinen Höhepunkt Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hatte. Auch die inzwischen überholten und wissenschaftlich nicht haltbaren Rassentheorien wirken noch nach. Weitergeführt wurden die in sozialen Strukturen, sogar Gesetzen wie den Apartheid-Gesetzen. Heutzutage sind es unter anderem auch die eurozentrische Perspektive der Bildungspolitik und auch kulturelle Faktoren. In Literatur und Kunst werden oft weiße Menschen als Norm dargestellt, andere nationale Gruppen exotisiert.

„Einfach mal die Schuhe des anderen anziehen in der bestimmten Situation, kontinuierlich versuchen zu lernen, Veränderungen zulassen und Unsicherheit und Unbestimmtheit nicht als Bedrohung wahrnehmen.”

Über die Kinderliteratur von früher werden die Ansichten von damals teilweise auch noch weitergetragen.

Stimmt. Die Bücher sind voll davon. Ja, klar, das sind Klassiker, aber wir müssen auch mit der Zeit gehen und nicht immer nur zurückschauen.

Gibt es so etwas wie einen Verhaltenskompass für einen respektvollen Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen? Wie kann Inklusion im Alltag gelingen?

Fragen, fragen, fragen! Wenn wir uns nicht sicher sind, die anderen Menschen fragen, was ihre Bedürfnisse sind. In interkulturellen Situationen haben wir oftmals keine konventionalisierten Handlungen und wissen deshalb nicht, wie wir reagieren sollen. Das muss man übrigens nicht nur auf Unterschiede der Nationalitäten beziehen. Es gilt auch für andere Gesellschaftskreise.

Pauschale Regeln kann es nicht geben?

Nein. Wichtig ist, dass wir Menschen als Individuen erkennen. Was für eine Person aus einer bestimmten Kultur der richtige Umgang ist, funktioniert vielleicht für einen anderen aus derselben Nationalkultur überhaupt nicht. Respekt ist wichtig, klar. Kommunikation auf Augenhöhe. Wir müssen offen sein und empathisch. Einfach mal die Schuhe des anderen anziehen in der bestimmten Situation, kontinuierlich versuchen zu lernen, Veränderungen zulassen und Unsicherheit und Unbestimmtheit nicht als Bedrohung wahrnehmen. Es ist ein fortlaufender Prozess.

Besser mal Fehler machen, als aus Angst vor Fehlern den Umgang mit anderen Kulturen meiden?

Auf jeden Fall. Ignorieren ist keine Lösung und kann natürlich auch als respektlos oder verletzend empfunden werden. Und auch ich kann wertschätzend reagieren, wenn jemand mir gegenüber einen Fehler gemacht hat. Es gibt diese Mikroaggressionen, übergriffige Äußerungen oder Handlungen, zum Beispiel Haare anfassen oder die Bemerkung „Sie sprechen ja gut Deutsch“. Darauf antworte ich dann, dass ich auch hier aufgewachsen bin. Zurückzuschlagen führt zu nichts, denn wir wollen doch einfach ein tolles Miteinander und Chancengleichheit für alle.

Du hast ein Konzept erstellt zum Thema interkulturelle Kompetenz für die Zielgruppe Hotellerie, die häufig Gäste und Personal aus anderen Kulturen hat. Auch in den Küchenhandel kommen aber oft Kundinnen und Kunden, die in anderen Kulturen aufgewachsen sind oder von denen man das fälschlicherweise vermutet – das Fettnäpfchenpotenzial ist hoch. Gibst du denn dort Handlungstipps?

Im Training arbeite ich viel mit Input aus der Gruppe – von den Personen selbst, weniger mit Dos and Don’ts. So funktioniert es am besten. Ein Fehler wäre schon, „den Spaniern“, „den Deutschen“ oder „den Mexikanern“ bestimmte Handlungsmuster zuzuschreiben und pauschale Tipps dafür zur Verfügung zu stellen. Das wäre eine Komplexitätsreduktion.

„Es geht darum, die Menschen als Individuen zu sehen, in Kontakt zu treten und sein eigenes Handeln immer wieder zu reflektieren.”

Es kann aber manchmal auch helfen, schwierige Situationen zu durchschiffen.

Aus meiner Sicht ist es wichtiger, dein Selbst zu stärken und zu lernen, dass nicht immer alles auch perfekt ausgeht. Es geht darum, die Menschen als Individuen zu sehen, in Kontakt zu treten und sein eigenes Handeln immer wieder zu reflektieren. Und wenn man sich schlecht behandelt fühlt, auch klar und deutlich zu sagen: „Sie haben gerade so und so mit mir gesprochen. Das will ich nicht.“ Es soll klar rüberkommen, dass Menschen, die im Hotel arbeiten, egal welcher Nationalkultur sie angehören, genauso viel wert sind wie die Gäste.

Das entwickelst du also mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der einzelnen Unternehmen?

Ja. So würde ich das dann beispielsweise auch mit Küchenstudios machen – mit den Beispielen der Teilnehmenden an die Sache rangehen und gemeinsam überlegen, wie vorzugehen ist, ohne emotional oder abwertend rüberzukommen. Übrigens gibt es kulturelle Unterschiede ja bei weitem nicht nur zwischen verschiedenen Nationen, sondern beispielsweise auch zwischen den Generationen.

Wenn wir mal bei unserem Ausgangspunkt bleiben, dem Alltagsrassismus entgegenzuwirken – wo kann ich mich informieren, beispielsweise über eine wertschätzende Ausdrucksweise?

Zu diskriminierungssensiblem Sprachgebrauch gibt es beispielsweise von der Uni Köln ein Glossar mit Begrifflichkeiten oder einen Leitfaden von Amnesty International.

Es hat sich auch schon viel zum Positiven verändert, oder?

Es wird besser. Wenn wir uns heutzutage Werbungen anschauen oder mit Bildern unterstützte Jobangebote, sehen wir inzwischen sehr häufig diverse Belegschaften. Mehr Frauen natürlich, aber auch immer häufiger People of Color. Das ist die Realität und so sollte sie auch abgebildet werden. Wichtig ist, dass dies nicht nur Lippenbekenntnisse sind.