Die Küchen von morgen (6)

Die Küche als Experimentallabor

So wie sich das Leben vieler Menschen verändert, so verändert sich die Küche als zentraler Ort des Hauses oder der Wohnung. Wohin die Entwicklung geht, darüber macht sich der Münchner Designer Prof. Kilian Stauss Gedanken. Zumindest sieht er jede Menge ungenutzte Potenziale für die Industrie.

Wenn man in diesen Tagen mit Prof. Kilian Stauss, Inhaber und Gründer des Münchner Designbüros Processform, spricht, dann wird einmal mehr deutlich: Die Pandemie verändert einiges, nicht nur für Verbraucher, sondern ebenso für Handel und Industrie. Insbesondere in der Küchen- und Möbelbranche. Der Cocooning-Trend hat sich seit Beginn der Corona-Krise, zumindest zeitweise, umgekehrt: Aus dem Sich-zurückziehen-Können ist ein Zuhause-sein-Müssen geworden, aus dem gesuchten Rückzugsort ein verordneter. Gleichzeitig wurde vielen klar, dass der Spaß am Netflix-Schauen oder am täglichen Kochen seine Grenzen hat. „Wenn die Restaurants wieder öffnen, wird wieder weniger zu Hause gekocht. Davon kann man ausgehen“, sagt Stauss.

Küche flexibler denken: Entwurf von Studenten

Verliert die eigene Küche damit wieder etwas an Bedeutung? Wohl eher nicht. Langfristig wird sie stärker in den Fokus rücken – und sich dabei verändern. Auch dafür hat die Pandemie einige Impulse geliefert. „Wenn man sich anschaut, mit wem man heute in welcher Situation Videobesprechungen abhält, dann taucht da die Küche im Hintergrund relativ häufig auf. Und es ist eher selten das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer“, sagt Stauss. Die Küche, so erklärt das der Designer, ist der „multifunktionalste Ort der Wohnung“, ein „Ort der Aktivität“, wogegen das Wohnzimmer für Passivität steht. Gerne benutzt er dafür den Vergleich mit der Garage, die vor allem im Amerika der 60er und 70er Jahre vielfach als „Experimentallabor“ diente, in dem Weltfirmen gegründet wurden.

„Die Küche wird zu einer Art neuen Garage“, sagt Stauss, „in der alles Mögliche stattfinden kann – vom Homeoffice bis hin zum Home-Schooling.“ Analog zu den Konzepten einer Stadtplanung erfülle sie die Aufgaben eines Platzes, an dem sich Menschen treffen und kommunizieren. Dass Küchen heute gestalterisch oft ans Modell einer „Cockpit-Küche“ der 70er Jahre angelehnt sind, ausgerichtet nur für die Aktionen einer Einzelperson, darin sieht Stauss ein großes Manko. „Diese DNA ist immer noch spürbar. Küchen, die heute so konzipiert wurden oder diese DNA noch zum Teil in sich tragen, sind natürlich besonders schlechte Corona-Küchen, wo drei bis vier Leute gleichzeitig aktiv sind.“ Anders gesagt: Der Platz in der Küche sollte stärker für eine gemeinsame Nutzung organisiert werden – und nicht unbedingt für die Zusammenarbeit, beispielsweise bei der Zubereitung eines Essens. Eine Frage lautet also: Wie können auf der Fläche einer Küche mehrere Menschen aktiv sein, ohne sich gegenseitig zu stören? Dabei spielen physische Aspekte genauso eine Rolle wie psychologische.

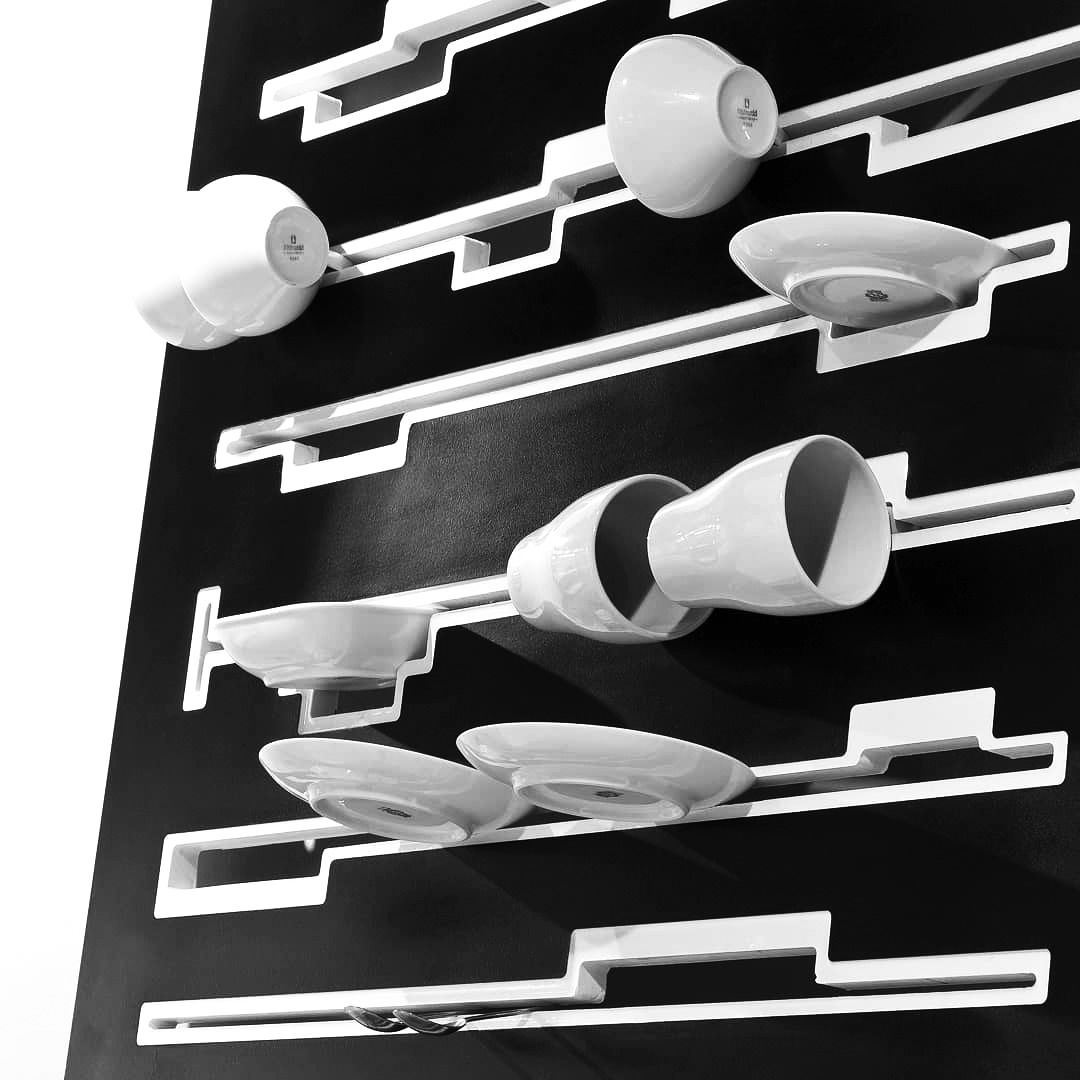

Wand statt Oberschrank: Tassen anders verstaut

Und dann gibt es da noch die sinnliche Komponente, die künftig stärker zum Tragen kommen dürfte. Denn beim Kochen in der Küche geht es nicht in erster Linie nur um das Ergebnis, also das fertige Gericht. Wenn Soziologen wie Richard Sennett etwa beschreiben, wie wir in einer digitalen Welt immer mehr „verarmen“, weil wir immer weniger mit den Händen arbeiten, so schafft die Küche eine Gegenwelt. Statt am Rechner zu sitzen und Video-Calls abzuhalten, verrichten Küchennutzer dort echte, detailreiche Handarbeit, die noch dazu spannender ist als das meiste andere, was man im Haushalt erledigen muss. Der Geräteindustrie kommt dabei eine interessante Rolle zu. Das Werbeversprechen von Technik ist es ja, die Arbeit einfacher zu machen. „An solche Innovationen glaube ich nicht bei jedem Gerät“, sagt Stauss. „Bei der Steuerung von Licht,

Sound oder von thermischen Faktoren kann die Vernetzung große Vorteile bieten. Ob aber die Zwiebel digital geschnitten werden muss und ob das wirklich schneller geht, da habe ich meine Zweifel. Vor allem, wenn man die gewonnene Zeit dann damit verbringt, das Küchengerät zu säubern.“

Viel eher sollten, so Stauss, die Hersteller ihren Fokus auf nachhaltige Konzepte legen. Das Umfeld einer Küche sei nämlich „alles andere als grün“. Weder im Hinblick auf die verwendeten Materialien, noch was die Bauweisen und Recyclingmöglichkeiten betrifft. Kühlgeräte etwa arbeiten heute zwar energieeffizienter als früher, sind dafür aber in den Haushalten im Verlauf der letzten Jahre deutlich größer geworden. Und wenigen Küchennutzern ist bewusst, wie viel mehr Energie sie verbrauchen, wenn sie das Wasser auf dem Induktionskochfeld auf der Powerstufe erhitzen, weil es mal eben schnell gehen muss. Dabei wäre es nicht sonderlich schwer, den Energieverbrauch in einer Küche zu monitoren. Für Stauss ist die Sache klar: „Die ökologisch orientierte Jugend hat die Corona-Krise als Rückschritt erlebt. Davor war das Thema der Verantwortung für die Natur fast täglich präsent. Ich hoffe, der Druck der Gesellschaft wird, was die ökologische Frage betrifft, wieder so hoch wie vor der Corona-Krise. Wir werden uns verändern müssen. Es geht nicht um Einsparungen von 5 oder 10 Prozent, sondern darum, auf ein Viertel oder die Hälfte des Energieverbrauchs zu verzichten.“